Histoire du Lac Sainte Croix

Sommaire de l'article

Entre les Alpes-de-Haute-Provence et le Var, le Verdon a sculpté pendant des millénaires un canyon spectaculaire. Au XXᵉ siècle, la construction du barrage de Sainte-Croix transforme la rivière en un vaste lac aux nuances turquoise. Cet article retrace la métamorphose du territoire, des origines géologiques aux choix d’aménagement, et propose des repères concrets pour visiter les lieux avec respect.

Le Verdon reste avant tout un refuge de vacances ressourçantes et un terrain de jeux pour les sports nature, où la préservation des espaces est un fil conducteur.

Portail touristique

Gorges du Verdon & lac de Sainte-Croix

Panorama grandiose, nature préservée, activités outdoor et séjours d’exception.

Aux origines : un canyon sculpté dans le calcaire

Les Gorges du Verdon se sont formées par l’érosion d’épais plateaux calcaires. La rivière a entaillé la roche jusqu’à créer un canyon d’environ 25 km de long, atteignant par endroits près de 700 m de profondeur. La couleur turquoise du Verdon et du lac vient des fines particules calcaires en suspension qui diffusent la lumière, donnant cette teinte laiteuse si caractéristique.

Présence humaine et paysages culturels

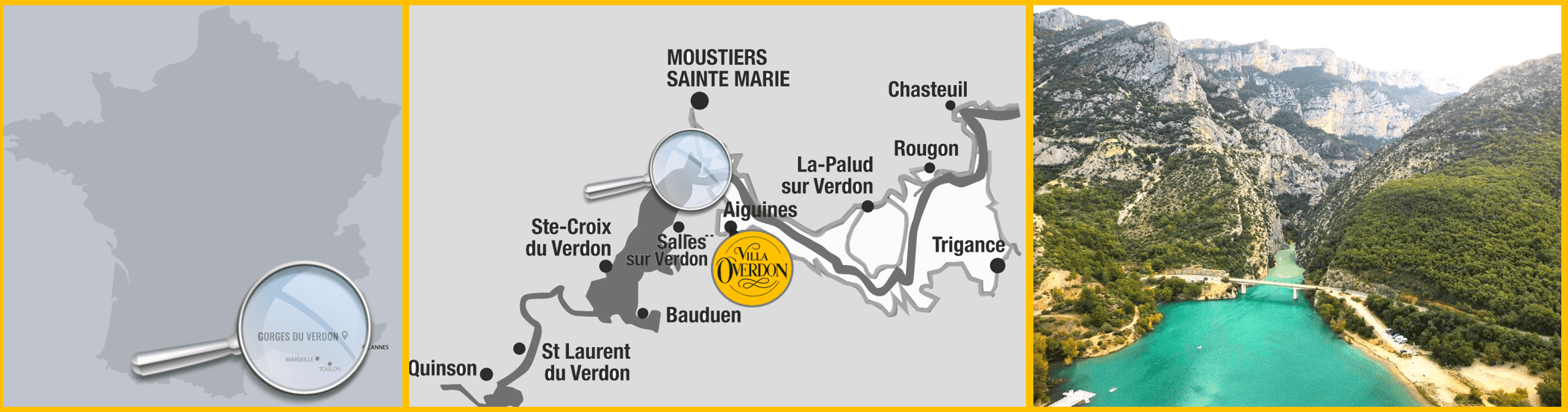

La vallée du Verdon porte la trace de millénaires d’occupations humaines : sites préhistoriques autour de Quinson, villages perchés comme Moustiers-Sainte-Marie, artisanat du bois d’olivier à Aiguines. L’eau a longtemps structuré les usages (irrigation, moulins, pêcheries) et continue de le faire aujourd’hui sous des formes nouvelles.

XXᵉ siècle : décision, chantier, mise en eau

Au début du XXᵉ siècle, l’idée d’aménager le Verdon émerge, mais c’est dans les années 1960 que le projet s’inscrit pleinement dans le grand schéma Durance–Verdon : produire une énergie renouvelable, réguler les débits, sécuriser l’irrigation et l’approvisionnement en eau de la Provence. Le site de Sainte-Croix est retenu pour l’implantation d’un barrage voûte créant une retenue de grande capacité.

Chronologie express

Études et décisions Durance–Verdon

Construction du barrage voûte à Sainte-Croix

Fermeture des vannes et début de la mise en eau

Mise en service et naissance officielle du lac

Pour aller plus loin : reportage d’archives sur la mise en eau.

1973–1974 : naissance du lac de Sainte-Croix

La mise en eau débute en 1973 et la mise en service intervient en 1974. Le barrage voûte à double courbure (environ 95 m de haut) retient aujourd’hui une retenue d’environ 22 km² pour ~760–767 hm³ d’eau, sur 10 à 11 km de long. L’ancien village des Salles-sur-Verdon a été submergé ; il a été reconstruit sur les hauteurs, tourné vers le lac. Cette page d’histoire, encore récente, façonne le paysage et la mémoire collective du territoire.

Chiffres clés du lac de Sainte-Croix

≈ 22 km²

≈ 760–767 hm³

≈ 10–11 km

≈ 90–95 m

Voûte, env. 95 m de haut

Ordres de grandeur indicatifs, variables selon les sources et les conditions hydrologiques.

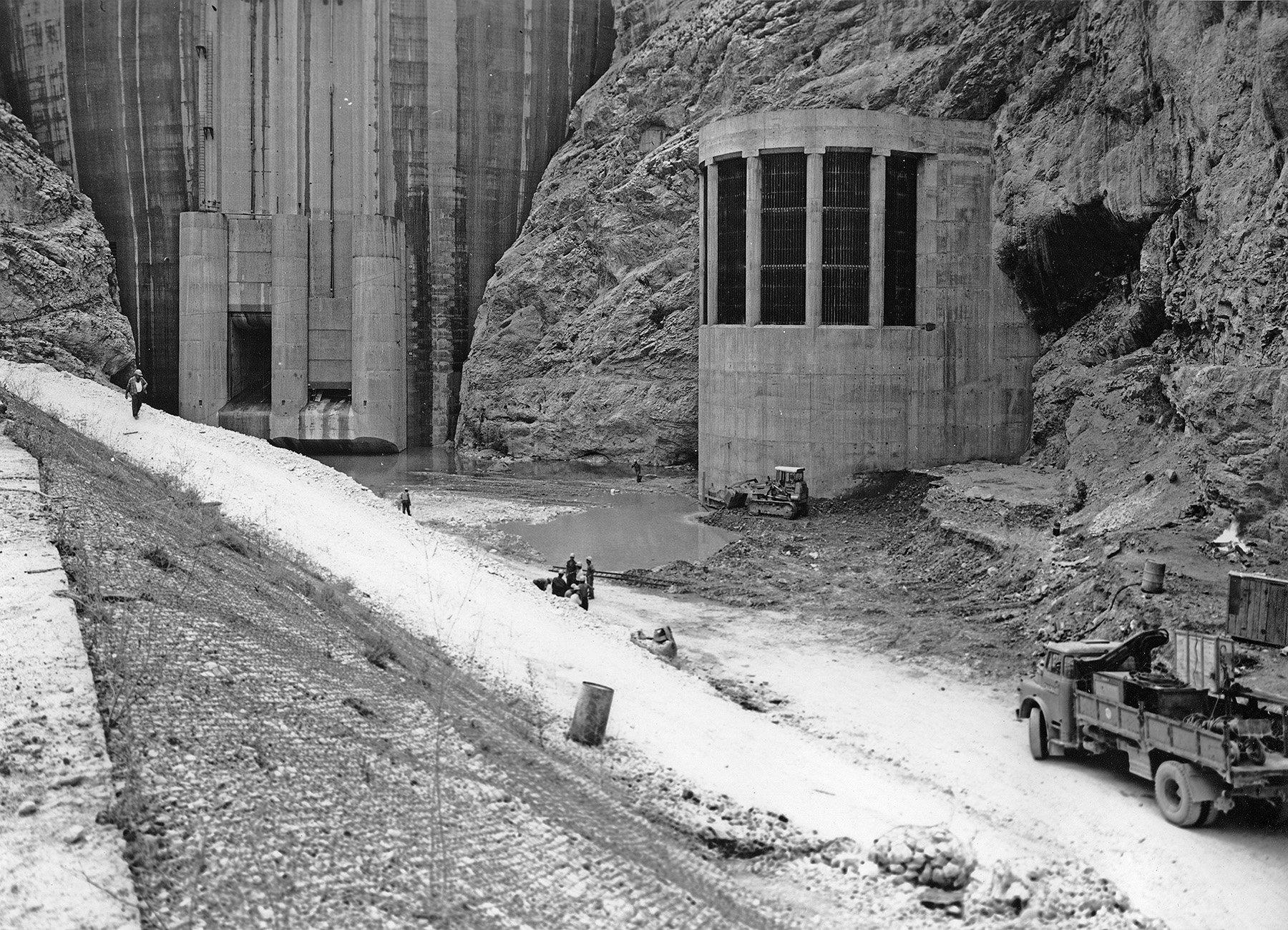

Grand chantier 1960–1974 : barrage de Sainte-Croix & mise en eau

Au cœur du programme Durance–Verdon, la construction du barrage de Sainte-Croix est un concentré d’ingénierie, de logistique et de concertation.

L’ouvrage retenu — une voûte à double courbure — s’appuie sur les rives calcaires du canyon et métamorphose le cours du Verdon en un grand lac aux eaux turquoise.

Ce qui suit résume les enjeux techniques, humains et environnementaux d’un chantier emblématique de la seconde moitié du XXe siècle.

- Fermeture progressive des organes de dérivation et contrôle des débits résiduels en aval.

- Montée par paliers avec “paliers d’observation” (arrêts temporaires) pour ausculter l’ouvrage et les rives.

- Surveillance renforcée des instruments (déformations, pressions, suintements) et inspections visuelles des parements.

- Mise en service progressive des évacuateurs et de la centrale hydroélectrique, réglage des manœuvres.

Objectif : valider le comportement réel de l’ouvrage et des berges, sécuriser les premiers mètres de charge d’eau, ajuster les consignes d’exploitation.

- Vérifier in situ les hypothèses de calcul (déformations de la voûte, pressions interstitielles, comportement des appuis).

- Éprouver l’étanchéité du socle (rideau d’injections, drains) et corriger si nécessaire.

- Observer la réaction des rives (micro-glissements, éboulements localisés) et stabiliser les zones sensibles.

- Ajuster les consignes d’exploitation (vannes, niveaux cibles) dans le réseau Durance–Verdon.

Pour prolonger : reportage d’archives sur la mise en eau de Sainte-Croix.

Notre guide tourisme sur les Gorges du Verdon :

À LIRE AUSSI Notre guide touristique des Gorges du Verdon Découvrir →

Les Gorges du Verdon en repères

Le canyon s’étire sur environ 25 km et atteint jusqu’à 700 m de profondeur. Il est bordé de calcaires et de dolomies, offrant des parois spectaculaires, une faune et une flore remarquables, et des panoramas uniques entre belvédères et routes de crêtes.

Charmante maison (6 pers., 3 ch. en rez de jardin, 110m2 dont spacieux espace séjour/cuisine) avec vue panoramique sur Lac St Croix.

Calme, à 2 min du centre du village à pied. Nature préservée & Base idéale pour activités de pleines natures et tourisme

Séjour de charme entre lac de Sainte-Croix et Verdon Gorges

Les Gorges du Verdon en 3 repères

≈ 25 km

jusqu’à 700 m

Particules calcaires en suspension

Impacts, usages et protection

Le lac de Sainte-Croix joue un rôle majeur : hydroélectricité, régulation des débits, soutien à l’irrigation et aux usages domestiques en aval. Pour préserver l’équilibre, le Parc naturel régional du Verdon (créé en 1997) encadre les pratiques et encourage la navigation douce. Les moteurs thermiques y sont interdits (sauf rares dérogations), au bénéfice de la quiétude des lieux, de la qualité de l’eau et de l’expérience des visiteurs.

Navigation & esprit des lieux

Moteurs thermiques interdits ; privilégier électrique, voile, rame, pédalo.

Matin et fin de journée pour la lumière et la tranquillité.

Respect des zones sensibles, déchets maîtrisés, bruit limité.

L’esprit Verdon : des vacances ressourçantes dans un environnement protégé.

Où “lire” cette histoire sur le terrain

-

Pont de Galetas : interface vivante entre gorges et lac, eaux turquoise iconiques.

-

Les Salles-sur-Verdon (village reconstruit) : panorama et mémoire du village englouti.

-

Aiguines : balcon naturel sur le lac, artisanat du bois d’olivier, accès rapide aux belvédères.

-

Musée de Préhistoire de Quinson : une plongée dans 400 000 ans d’histoires humaines du Verdon.

Astuce séjour : Aiguines constitue une base idéale pour rayonner vers les deux rives, profiter des plages du lac et conserver la quiétude d’un village artisanal.

Conseils pour une visite respectueuse

-

Privilégier les heures dorées (matin/fin de journée) : lumière, fraîcheur, calme.

-

Choisir des embarcations non-bruyantes : électrique, voile, rame, pédalo.

-

Ne pas franchir les lignes de sécurité près du barrage ni les zones interdites.

-

Limiter l’usage des drones et préserver la quiétude de la faune.

-

Vérifier météo et vents (Mistral, brises thermiques) avant toute sortie.